Sous ses airs de choix individuel, la reconversion professionnelle s’impose désormais comme un enjeu stratégique pour les directions des ressources humaines. Dans un monde du travail bouleversé par l’automatisation, les transitions écologiques et la quête de sens, elle devient un levier décisif d’adaptation et de résilience. Pourtant, le sujet reste un angle mort dans nombre d’organisations, souvent relégué à des actions ponctuelles, voire symboliques. Le décalage entre les intentions affichées et les pratiques effectives traduit un mal plus profond : l’incapacité persistante à penser la reconversion dans une logique systémique, articulée à la stratégie RH globale.

Reconversion professionnelle : un sujet stratégique encore trop flou

Depuis plusieurs années, la reconversion professionnelle s’installe dans le paysage comme une évidence. Elle ne concerne plus seulement quelques salariés lassés de leur secteur, mais touche l’ensemble des actifs, contraints ou volontaires, jeunes ou seniors, cadres comme employés. D’après une étude IFOP publiée en juin 2025 pour la Fondation The Adecco Group, 84 % des actifs considèrent la reconversion comme une étape normale de la vie professionnelle. Pourtant, dans les faits, peu d’entreprises abordent la question avec méthode.

Le paradoxe est frappant : 81 % des DRH déclarent avoir déjà accompagné des reconversions, mais la majorité le fait sans cadre structurant, au cas par cas, souvent dans l’urgence. Le sujet, bien que récurrent dans les discours managériaux, reste flou dans son traitement. On célèbre volontiers les parcours atypiques, on valorise l’agilité… mais lorsqu’il s’agit de bâtir une politique interne cohérente, le silence domine.

Pourquoi une telle frilosité ? Plusieurs facteurs se conjuguent. D’abord, la difficulté à anticiper les mutations du travail, que ce soit sous l’effet de la robotisation, de la transition énergétique ou de l’évolution des métiers. Ensuite, l’absence de données internes solides sur les compétences disponibles et les aspirations réelles des collaborateurs. Enfin, une culture RH encore largement tournée vers le recrutement externe, perçu comme plus rapide et plus rentable.

Le constat est donc là, brut et sans fard : alors que la reconversion devient une condition de survie pour les entreprises, elle continue d’être gérée comme une exception. Et c’est là que le bât blesse.

Les freins RH à lever pour passer du discours à l’action

| Freins côté entreprises | Freins côté salariés |

|---|---|

| Dispositifs internes absents ou peu lisibles | Manque d’information sur les passerelles métiers |

| Faible mobilisation des managers | Peur du déclassement / perte de statut |

| Recrutement externe préféré à la mobilité interne | Faible accès aux dispositifs (CPF, VAE…) |

| Complexité des financements | Sentiment d’être trop âgé |

| Culture RH peu tournée vers la reconversion | Isolement dans le processus de décision |

Si la reconversion professionnelle peine à s’imposer dans les stratégies RH, ce n’est pas faute de convictions, mais de moyens, de méthode et parfois de volonté politique. L’étude IFOP le confirme : les freins sont identifiés, connus, presque banals. Et pourtant, ils résistent.

Côté entreprises, le manque de dispositifs internes adaptés arrive en tête. Dans beaucoup de structures, aucun processus n’existe pour identifier les souhaits de reconversion, ni pour les relier à des opportunités concrètes. Le dialogue entre les services RH, les managers et les salariés est souvent embryonnaire. Quant aux financements, ils restent complexes, mal connus, ou considérés comme relevant de la seule initiative individuelle.

Côté salariés, les obstacles ne manquent pas non plus. La peur du déclassement, la méconnaissance des passerelles possibles, le poids de l’âge – surtout à partir de 50 ans – freinent les démarches. Dans l’étude, 53 % des plus de 50 ans estiment qu’il est déjà trop tard pour se reconvertir. Un tabou persiste : celui d’une mobilité professionnelle réservée aux jeunes diplômés ou aux profils « agiles ».

Le management joue aussi un rôle ambivalent. D’un côté, il peut être le déclencheur, le facilitateur d’un parcours. De l’autre, il peut incarner l’obstacle principal, par crainte de perdre un collaborateur performant ou faute de temps à consacrer à l’accompagnement. Là encore, la logique de court terme domine, au détriment d’une vision durable.

Passer du discours à l’action suppose donc de déconstruire ces freins. Non pas les nier, mais les traiter comme des leviers à activer, à condition de poser un diagnostic lucide.

Anticiper les reconversions grâce à une GPEC rénovée

La reconversion ne devrait jamais être une réponse improvisée à une situation de rupture. Elle peut, au contraire, s’inscrire dans une logique d’anticipation, dès lors que l’entreprise dispose d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) réellement opérationnelle.

Mais il faut bien le dire : dans de nombreuses organisations, la GPEC se résume encore à un exercice formel, un document de conformité plus qu’un outil de pilotage. Or, la reconversion implique un travail de fond sur la cartographie des métiers, l’identification des compétences transférables, la détection des signaux faibles.

Cela suppose d’associer étroitement les managers, de renforcer les entretiens professionnels, de suivre les parcours non linéaires. Cela suppose aussi de se projeter à trois, cinq, voire dix ans, en intégrant les transformations attendues – technologiques, environnementales, démographiques.

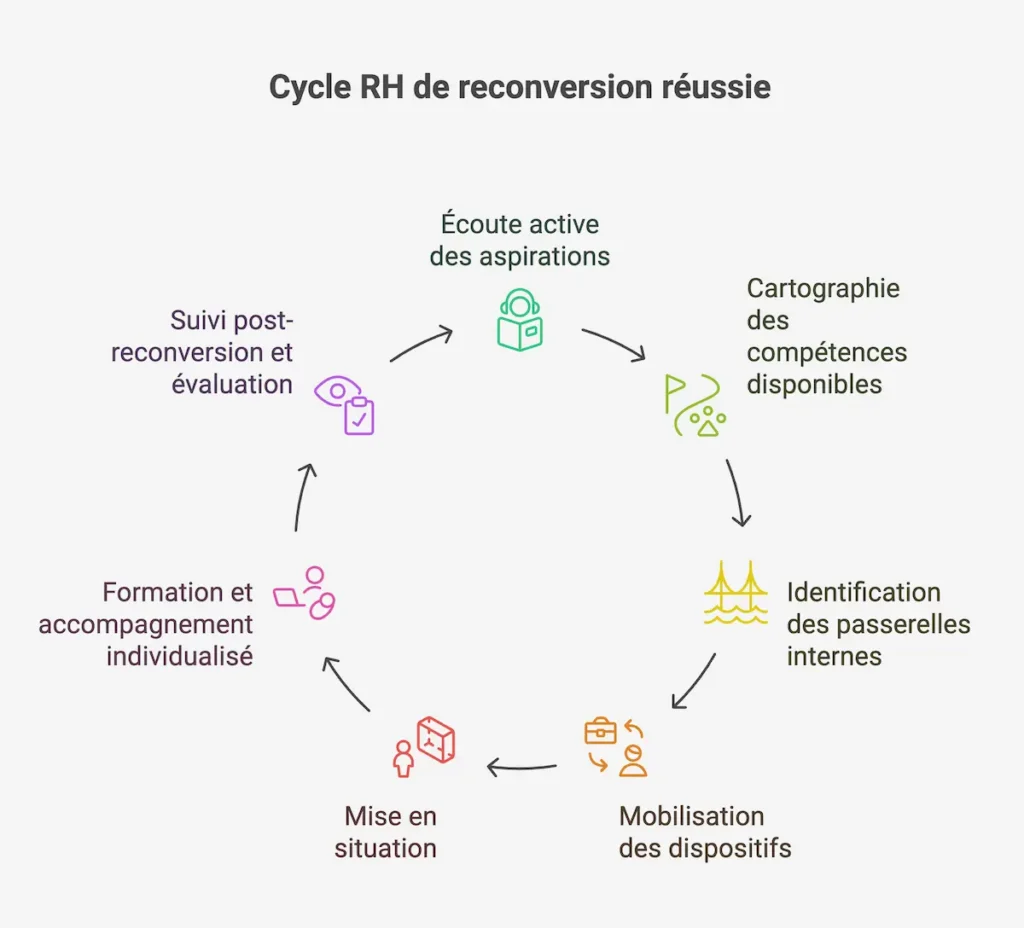

Une GPEC rénovée ne se contente pas d’évaluer les écarts de compétences. Elle permet de construire des passerelles, de proposer des itinéraires de transition réalistes, adaptés aux contraintes de chacun. Elle devient un outil de dialogue stratégique, capable d’aligner les besoins de l’entreprise et les projets des individus.

Autrement dit, passer d’une logique réactive à une approche systémique.

Construire une infrastructure RH pour fluidifier les transitions

Accompagner une reconversion ne se limite pas à financer une formation ou à mobiliser un CPF. Il est question ici d’infrastructure RH, de dispositifs stables, lisibles, interconnectés. Et sur ce point, les marges de progrès sont considérables.

L’étude IFOP propose des pistes concrètes : créer des guichets uniques d’orientation professionnelle, mieux coordonner les acteurs de terrain, intégrer les TPE-PME dans les logiques de filière. En somme, bâtir un écosystème où chaque acteur – entreprise, salarié, organisme de formation – joue son rôle sans redondance ni complexité.

Au sein des entreprises, cela peut se traduire par la désignation de référents reconversion, la mise en place de plateformes internes d’opportunités, ou encore le développement de dispositifs comme le prêt de main-d’œuvre ou les immersions professionnelles. L’idée n’est pas d’alourdir les procédures, mais de fluidifier les trajectoires.

Cette infrastructure doit également permettre de sécuriser les parcours. Trop souvent, les salariés sont livrés à eux-mêmes, sans accompagnement réel. Une reconversion réussie nécessite un cadre, des ressources, des repères. C’est aussi cela, le rôle de la fonction RH.

Créer une culture de la mobilité interne et de l’apprentissage permanent

Derrière les outils, il y a les mentalités. Et dans bien des cas, c’est là que le chantier est le plus vaste. L’entreprise doit devenir un espace d’apprentissage continu, où la mobilité n’est ni suspecte, ni marginale, mais intégrée à la dynamique collective.

Cela implique de valoriser les profils issus de la reconversion, de sortir d’une vision figée des carrières, de reconnaître le droit à l’essai – et parfois à l’erreur. Il ne s’agit pas de rompre avec l’exigence, mais d’instaurer un climat de confiance.

Cette culture ne se décrète pas, elle se construit. Elle repose sur des pratiques managériales cohérentes, une communication interne qui rend visibles les opportunités, un récit d’entreprise qui valorise les cheminements atypiques. En somme, un environnement dans lequel chacun peut se projeter autrement.

L’entreprise apprenante n’est plus un concept académique : elle devient un pilier de la performance globale.

Quels indicateurs pour piloter une politique de reconversion RH ?

Enfin, aucune stratégie ne tient sans pilotage. Il est donc essentiel de définir des indicateurs spécifiques à la politique de reconversion. Trop souvent, ces dimensions échappent aux tableaux de bord classiques.

Parmi les pistes à explorer : le taux de reconversion interne, la durée moyenne des transitions, le taux de maintien dans l’emploi après reconversion, la satisfaction des salariés accompagnés, ou encore le retour sur investissement des formations mobilisées.

Ces indicateurs ne doivent pas seulement servir à rendre des comptes. Ils permettent d’ajuster les dispositifs, de détecter les blocages, de valoriser les réussites. En d’autres termes, de passer d’une politique d’intention à une politique fondée sur l’évaluation et l’amélioration continue.